Descargar informe completo

Download Complete Report in English

La causa del hambre en Cuba es esencialmente política

La causa del hambre en Cuba no es económica, ni climatológica, sino esencialmente política. La crisis en la producción de alimentos es resultado de la crisis sistémica nacional de un régimen de gobernanza fallido administrado por un gobierno incompetente.

La crisis alimentaria en Cuba ha alcanzado niveles dramáticos, revelando el fracaso estructural del sistema político, económico y productivo. Según datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF, el país depende ahora de donaciones internacionales para garantizar una mínima cobertura de productos básicos, mientras que más del 80% de los alimentos consumidos son importados, en gran medida de Estados Unidos. Esta dependencia, sumada a la falta de inversión en el sector agropecuario y al control estatal sobre las actividades económicas, ha convertido a la alimentación en una de las principales preocupaciones de los cubanos. Un peso cubano equivale a 0.04 centavos de un dólar estadounidense.

Salarios, pensiones y el costo de comer

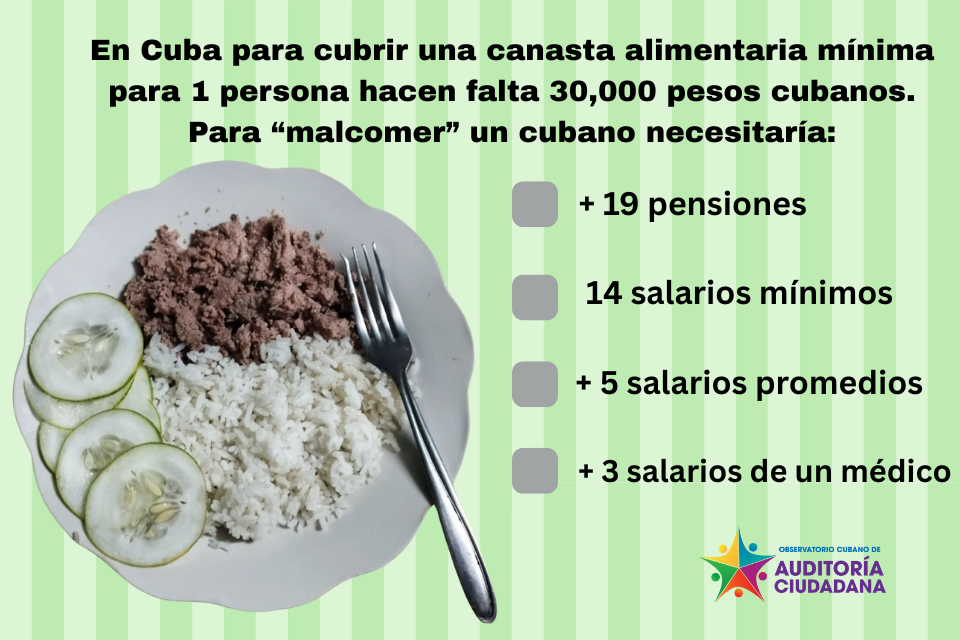

Una encuesta realizada por OCAC en La Habana en junio coincide con una pesquisa realizada en Santiago de Cuba por Bloomberg el pasado mes de mayo. Para alimentar con lo básico a un cubano se necesitan al menos 30,000 pesos al mes. Esto explica por qué la mayoría de los cubanos apenas logra consumir dos comidas al día y, en muchos casos, ni siquiera pueden incluir proteínas en su dieta.

Los salarios y pensiones en Cuba no alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica. Según datos recopilados en junio por la OCAC con un salario mínimo de 2.100 CUP y una pensión mínima de 1.528 CUP, un trabajador o jubilado necesita entre 14 y 19 salarios mínimos para malcomer un mes. Se necesitarían 5 a 3 salarios de un profesor universitario o un médico para comer lo esencial.

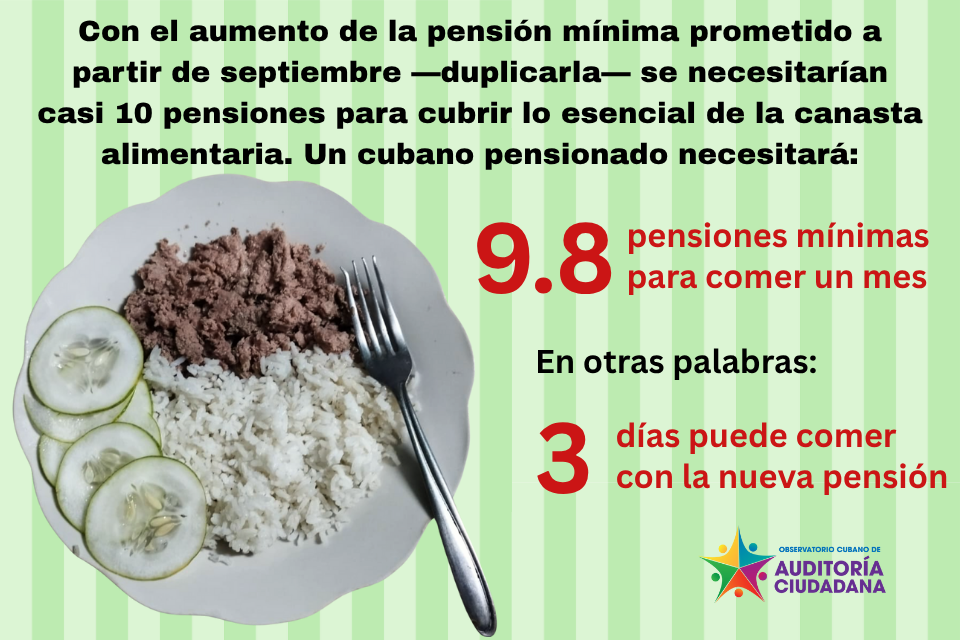

Aun con el aumento de la pensión mínima recién prometido a partir de septiembre —duplicarla— se necesitan casi 10 pensiones mínimas para cubrir lo esencial de los alimentos. En otras palabras, la populista medida anunciada permitirá que un cubano pensionado tenga dinero para comer 3 días del mes, en vez del día y medio para lo que alcanzaba en junio, momento de esta investigación. Esto sin contar que la acelerada inflación hará retroceder el poder adquisitivo.

El cálculo de Bloomberg coincide con el de las familias entrevistadas por OCAC en La Habana. “Para desayunar un pan con tortilla –de un huevo– y un vaso de jugo de mango. Almorzar arroz con picadillo de pollo o ‘perritos’, boniato hervido y ensalada de tomate Y comer lo mismo necesito $1030 pesos. Pero no pongo el azúcar ni la sazón, y no he puesto frijoles porque la gente humilde no cocina frijoles, come arroz con lo que pueda. Si pongo la sazón, aceite y algo de azúcar serían 1300 pesos diarios”, comentó una de las familias habaneras.

El encarecimiento de productos básicos es evidente. El precio del arroz, alimento esencial, llega hasta 375 CUP por libra en algunas provincias, mientras los frijoles alcanzan 400–500 CUP. La carne de cerdo, principal fuente de proteína animal, supera los 1.000 CUP por libra, y un cartón de huevos cuesta entre 2.500 y 3.900 CUP. Incluso productos antes accesibles como el boniato, la yuca o el plátano macho alcanzan precios impensables, con plátanos que en La Habana superan los 100 CUP por unidad.

La libreta de “abastecimiento”: un sistema de racionamiento colapsado

La canasta de precios normados, otrora pilar del sistema de racionamiento cubano, hoy es prácticamente inexistente. Desde mayo de 2024 no se entregan huevos por la libreta, y productos como el aceite, el café o la carne de pollo han desaparecido casi por completo del sistema racionado. A mediados de 2025, las entregas mensuales llegan con retrasos de uno o dos meses, cuando llegan, y las cantidades distribuidas son mínimas: en junio, solo se entregaron 2 libras de azúcar prieta, 1 libra de chícharos y 1 paquete de sal por persona.

Los cubanos han perdido confianza en la libreta y dependen cada vez más del mercado informal o de los familiares fuera de Cuba que compran a través de plataformas en divisas como Katapulk o SuperMarket23, tiendas online que venden productos básicos a precios dolarizados. Esta dualidad ha profundizado las desigualdades: quienes reciben remesas pueden comprar en estos mercados, mientras que los demás quedan relegados a colas interminables, precios prohibitivos y literalmente hambre.

La inflación y su impacto en la alimentación

La inflación acumulada desde 2021 supera el 220%, y solo en 2024 la canasta básica subió un 22%. La reforma monetaria de la Tarea Ordenamiento en 2021 exacerbó la crisis, eliminando subsidios sin crear condiciones para un mercado productivo. Hoy, más del 70% de los ingresos familiares se destinan a la compra de alimentos, aunque esta cifra es engañosa: ni destinando todo el salario un trabajador logra cubrir sus necesidades nutricionales.

La falta de acceso a proteínas es una de las consecuencias más graves. Mientras en décadas anteriores el pollo y el pescado eran fuentes asequibles de proteína, hoy ambos son inalcanzables para la mayoría. El colapso de la producción porcina y la escasa captura de pescado han obligado a depender casi exclusivamente de importaciones, que el gobierno canaliza hacia el turismo y no hacia la población.

OCAC: una propuesta integral para asegurar la seguridad alimentaria

El Observatorio Cubano de Auditoria Ciudadana (OCAC) propone un cambio estructural-integral, profundo para revertir la crisis alimentaria. En su análisis, la raíz del problema no es solo económica, sino política. El monopolio de GAESA y el sistema estatal de acopio forzado de la producción agrícola privada ha estrangulado a los productores no estatales, quienes producen el 80% de los alimentos nacionales pese a que no recibe incentivos ni tiene libertad para operar.

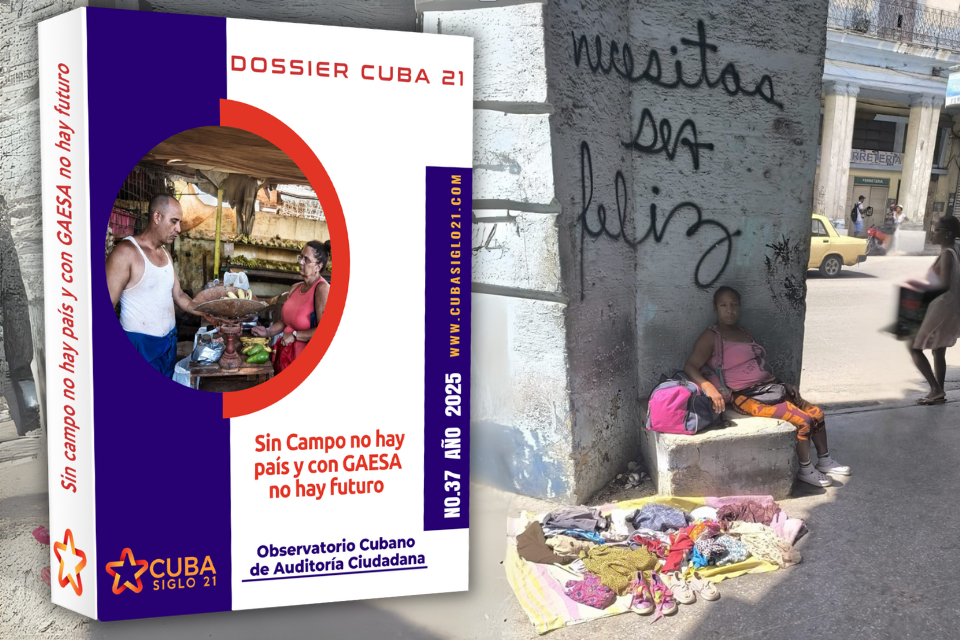

OCAC reafirma su apoyo a las cinco demandas presentadas en 2020 por la asociación de campesinos independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) en su propuesta “Sin campo no hay país”, que fueron ignoradas por el régimen:

- Supresión del monopolio de Acopio: Permitir que los campesinos comercialicen sus productos libremente, eliminando la obligación de vender un porcentaje al Estado a precios irrisorios.

- Libertad de mercado: Permitir a los campesinos establecer precios según oferta y demanda para incentivar la producción.

- Comercio internacional directo: Autorizar exportaciones e importaciones sin intermediarios estatales, incluyendo acuerdos con EE.UU., lo cual se permite por Washington cuando se trata de campesinos privados e independientes.

- Moratoria de impuestos: Exonerar del pago de impuestos a productores durante una década para reinvertir en infraestructura, tecnología y maquinaria.

- Propiedad privada garantizada: Otorgar títulos de propiedad permanentes sobre la tierra y equipos que faciliten sacceder a créditos, seguros y asociaciones con inversionistas.

Propuesta ampliada de OCAC: “Sin Campo no hay país y con GAESA no hay futuro”

Sin embargo, ante el agravamiento de la crisis, OCAC plantea ir más allá de estas medidas iniciales, con un cambio integral que incluya reformas estructurales y legales adicionales que permitan el desarrollo de una economía agroalimentaria libre y sostenible en un contexto de libertades políticas y civiles, democracia, Estado Derecho y libre mercado. Sus recomendaciones incluyen:

- Reestructurar el poder económico: Intervenir y/o nacionalizar, auditar y disolver GAESA y todas sus empresas subordinadas.

- Crear un Banco de Fomento Agropecuario, que financie a productores con créditos blandos.

- Reformar el marco legal, garantizando el respeto a la propiedad privada y el acceso a arbitraje internacional.

- Abrir toda la economía a la diáspora cubana, permitiendo que invierta en proyectos agroindustriales.

- Fomentar la industrialización del campo, mediante la inversión en sistemas de riego, transporte y procesamiento de alimentos.

OCAC enfatiza que el hambre en Cuba no es consecuencia de factores externos, sino del modelo político totalitario que privilegia la construcción de hoteles vacíos sobre la producción agrícola. El presupuesto de 2024 dedicó 13 veces más recursos al turismo que a la agricultura, una política que ha conducido al colapso alimentario actual.

Conclusión

La inseguridad alimentaria en Cuba es parte de una crisis sistémica que ha dejado a la población atrapada entre precios exorbitantes y salarios insignificantes. La canasta básica, que debería proveer el mínimo para subsistir, se ha convertido en un lujo inaccesible. Se requieren al menos 30.000 CUP mensuales para malcomer, cifra inalcanzable para la mayoría de los cubanos.

El hambre en Cuba no es un problema económico ni climatológico, sino esencialmente político. El diagnóstico de OCAC es claro: sin una transformación integral -política y económica-, no habrá comida en la mesa de los cubanos. De lo contrario, el hambre seguirá siendo la norma, y no la excepción.